魚拓の真実:日本の魚印刷がどのように芸術、自然、歴史を融合させて永遠の実践となったのか。起源、技法、現代の復活を探る。 (2025)

- 魚拓の紹介:起源と文化的重要性

- 伝統的技法:材料、方法、そして熟練

- 日本の歴史における魚拓:漁師の記録から美術へ

- 現代のアーティストと魚拓の革新

- 博物館と教育機関における魚拓

- 技術の進歩:デジタル魚拓と保存

- 魚印刷の環境的および保全的側面

- グローバルな普及:日本を超えた魚拓の影響

- 市場動向と一般の関心:成長と予測

- 将来の展望:持続可能性、新しいメディア、進化する実践

- 出典と参考文献

魚拓の紹介:起源と文化的重要性

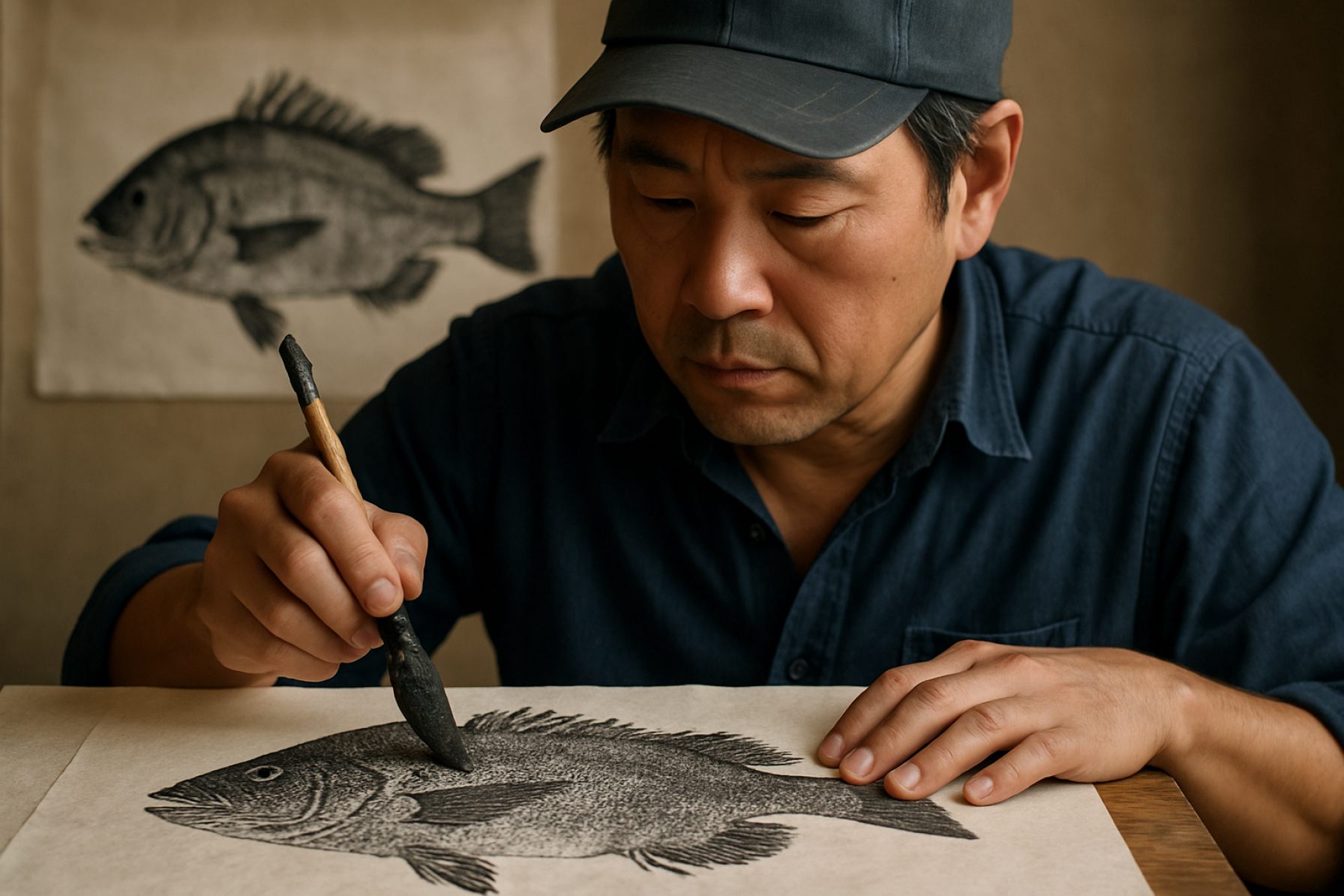

魚拓(ぎょたく)は、日本語で「魚の擦り身」という意味ですが、19世紀中頃に日本で誕生した伝統的な芸術形式です。この独自の実践は、実際の魚のインク印象を紙や布に作ることを含み、魚の物理的な特徴だけでなく、鱗、ひれ、そして特徴の詳細を捉えています。魚拓の起源は、日本の漁業コミュニティに密接に結びついており、漁師が自らの捕獲物を記録し、記念するための実用的な方法として最初に開発されました。新鮮に捕まえた魚を和紙に押し付け、インクを適用することで、漁師は自らの宝物を正確かつ永続的に記録でき、思い出や競技や個人的な成果のドキュメントとしても機能しました。

時が経つにつれて、魚拓は単なる utilitarianな記録技術から尊敬される芸術形式へと進化しました。アーティストたちはさまざまな材料、インク、構成を試験し、シンプルな魚印刷を豪華な芸術作品に変革しました。プロセスは通常、魚を清掃し、その表面に墨または自然顔料を塗布し、その後、紙や布を魚に慎重に押し付けてそのイメージを転送することを含みます。一部のアーティストはさらに、手描きの詳細やカリグラフィーを加えることで印刷物を強化し、科学的な正確さを美的表現と融合させています。

文化的には、魚拓は日本の遺産に特別な地位を持っています。日本人と海との深いつながりを反映し、日常生活や精神的な実践における漁業の重要性を強調しています。この芸術形式はまた、自然への敬意とマインドフルネスの原則とも密接に関連しており、魚の形を観察し、評価することが求められます。今日、魚拓は日本国内だけでなく国際的にも実践されており、アーティストや愛好者たちはさまざまな海洋および淡水の種を描写するために技術を適応させています。

魚拓は、伝統的な日本の芸術を保存し、文化交流を促進することを目的としたいくつかの組織によって認識され、推進されています。日本財団などの機関は、魚拓を国際的なオーディエンスに紹介する展示会やワークショップ、教育プログラムを支援する上で重要な役割を果たしています。日本国内および海外の博物館や文化センターは、収蔵品として魚拓を展示し、その歴史的な記録としての価値と生きている芸術形式としての価値を強調しています。これらの努力を通じて、魚拓は21世紀においても海洋生物および日本の芸術的伝統への感謝をインスパイアし続けています。

伝統的技法:材料、方法、そして熟練

魚拓は、19世紀中頃に漁師が自らの捕獲物を記録するための実用的な方法として始まりました。時が経つにつれ、それは科学的な正確さと美的表現を融合させた尊敬される芸術形式へと進化しました。魚拓のプロセスは、その緻密な技法、専門的な材料、魚の物理的詳細と精神を捉えるために必要な熟練によって特徴づけられます。

魚拓で使用される主要な材料は、自然な魚、墨、和紙、ブラシです。墨は、細部を捉える能力と深くて豊かな色合いが特に評価されています。和紙は、クワの木の繊維から作られた伝統的な日本の紙であり、その強度、吸水性、わずかなテクスチャーが正確なインク移転と耐久性を可能にします。一部のアーティストは、シルクや綿の布も代替メディアとして使用し、展示および保存の可能性を広げています。

魚拓には、主に二つの方法があります:直接法(ちょくせつほう)と間接法(かんせつほう)です。直接法では、墨が魚の表面に慎重に塗布され、その上に和紙が優しく押し付けられ、唯一の印象で画像が転送されます。このアプローチでは、スムーズな手と詳細への鋭い注意が要求され、圧力や配置が正確でなければ、にじみや定義の喪失を避けることができません。間接法では、魚を薄い紙や布で覆い、その上から叩きつけたり擦ったりしてインクを塗布し、徐々に画像を構築します。この技法は、陰影やテクスチャーをよりコントロールすることができ、大きなまたは繊細な標本によく使用されます。

魚拓を習得するには、技術的なスキルだけでなく、海洋生物学や伝統的な日本の美学の深い理解が必要です。アーティストは魚を細心の注意を払って清掃し自然な形を際立たせるように配置しなければなりません。インクの塗布は繊細なプロセスであり、解剖学的正確さと表現的なブラシワークのバランスを取る必要があります。多くの実践者は、同様に目や背景の要素を手描きで追加し、印刷物の生き生きとした質を高めています。その結果、特定の捕獲物の記憶を保存しながら水生生物の美しさを称える独自のドキュメンテーションと芸術の融合が生まれます。

今日、魚拓は文化的な遺産としてだけでなく、生きた芸術として認識され、日本国内および国際的に教えられ、展示されています。日本政府や日本観光協会のような組織は、魚拓を日本の伝統芸術の重要な側面として推進し、現代においてもその継続的な実践と評価を確保しています。

日本の歴史における魚拓:漁師の記録から美術へ

魚拓は、19世紀中頃に漁師が自らの捕獲物を記録するための実用的な方法として始まりました。「魚拓」という用語は、日本語の「魚」(ぎょ)と「拓」(たく)から来ています。歴史的な記録によると、最も古い魚拓の印刷物は江戸時代(1603年~1868年)に遡り、そのプラクティスは次の明治時代に広がりました。漁師は、捕れたばかりの魚の表面に墨を直接塗布し、その上に和紙を押し付けて、生きた大きさと詳細な印象を作成しました。これは魚のサイズや種の正確な記録として機能し、捕獲の証明および釣り体験の記念品となりました。

日本が近代化し、レクリエーショナルフィッシングが人気を博すようになると、魚拓は単なる記録技術から尊敬される芸術形式へと進化しました。アーティストたちは、色付きのインクや繊細なブラシワーク、構成要素の試験を始め、シンプルな印刷物を表現力豊かな芸術作品に変革しました。モノクロのドキュメントから、鮮やかで多彩な印刷への移行は、日本の芸術における広範な傾向を反映し、自然をテーマにした作品や細部への繊細な注意が高度に評価されました。20世紀初頭には、魚拓はドキュメントの方法だけでなく独自の芸術的な学問として認識され、実践者たちはギャラリーや博物館で作品を展示しました。

今日、魚拓は日本国内外で科学と芸術の架け橋として称賛されています。海洋生物学や魚の解剖について教える教育環境では使われ、伝統的な日本の工芸品を保存する文化プログラムでも使用されています。日本政府やさまざまな地域の博物館は、魚拓を日本の無形文化遺産の一部として積極的に推進しています。現代の魚拓アーティストは、新しい材料や技術を取り入れながら、日本の漁業コミュニティの原点を尊重し続けています。

魚拓の持続的な魅力は、科学的な正確さと芸術的な感受性で海洋生物の複雑な美を捉える能力にあります。歴史的な記録でありながら創造的な表現の一形態である魚拓は、日本人の自然と技術への感謝を具現化し、21世紀においてもその関連性と活力を保証しています。

現代のアーティストと魚拓の革新

近年、魚拓はルネッサンスを迎えており、日本国内外の現代アーティストが伝統的な実践を現代の観客向けに再創造しています。鱼拓は漁師の捕獲物を記録する実用的な方法として始まりましたが、今日では自然史、版画、文化遺産を橋渡しする独自の芸術形式として認識されています。現代の実践者たちは、革新的な材料、技術、概念的アプローチを通じて魚拓の境界を広げています。

林直樹やヘザー・フォートナーのようなアーティストは、詳細で表現力豊かな魚の印刷で認知を得ており、多くの場合、色、混合メディア、そしてデジタル強化を取り入れています。これらのアーティストは、消費のために捕獲された魚やすでに死亡した魚のみを使用する倫理的な調達の重要性を強調し、その結果、環境意識と持続可能性に合わせた作品となっています。彼らの印刷物は、単なる芸術作品だけでなく、海洋の生物多様性や保護についての意識を高める教育ツールとしても機能します。

日本では、日本観光協会のような組織が、魚拓のワークショップや展示を促進し、伝統を保存し広める手助けをしています。これらのイベントでは、直接法(ちょくせつほう)と間接法(かんせつほう)の両方の方法を実演するマスターアーティストがしばしば参加し、参加者に和紙、シルク、さらには合成布のような新しい材料を試してもらうことを奨励します。一部のアーティストは、水性インクや環境に優しい顔料を導入し、環境への影響を減らしながら実践をさらに現代化しています。

国際的には、魚拓は自然主義者、教育者、版画家の間で支持を得ています。スミソニアン・インスティテューションなどの博物館や水族館は、魚拓を教育プログラムに組み入れ、芸術と科学の双方での価値を強調しています。これらの機関はしばしばアーティストと協力してインタラクティブな展示を作成し、来館者が魚印刷を試し、魚種や海洋生態について学ぶ機会を提供しています。

デジタル技術も魚拓の進化に影響を与えています。アーティストは、印刷物をスキャンして高解像度のデジタルアーカイブを作成したり、限定版のジクレー印刷を制作したりすることができ、アート形式がグローバルなオーディエンスにさらなるアクセスを可能にしています。ソーシャルメディアプラットフォームやオンラインギャラリーは、魚拓の範囲をさらに広げ、アーティストが自らの作品、技法、そして環境に関するメッセージを世界的なコミュニティと共有できるようにしています。

魚拓が進化を続ける中で、現代のアーティストは数世代にわたる伝統を守るだけでなく、新しい意味と関連性を注入しています。彼らの革新は、魚拓が2025年以降も芸術、科学、文化遺産のダイナミックな交差点であり続けることを保証しています。

博物館と教育機関における魚拓

魚拓は、文化的な遺物としても教育ツールとしても、世界中の博物館や教育機関で重要な地位を得ています。19世紀中頃に漁師の捕獲物を記録する手法として発展した魚拓は、やがて尊敬される芸術形式となり、海洋生物学、芸術、そして日本の遺産について教えるための貴重なリソースとなっています。

日本や国際的な博物館は、その歴史的および芸術的な重要性を強調するために、魚拓を自身のコレクションやプログラムに組み入れています。東京国立博物館や東京国立近代美術館などの機関は、魚拓作品を展示し、生物多様性と伝統的な技法を記録する役割を強調しています。これらの展示会では、歴史的な印刷物と現代の解釈の両方が紹介され、この技法の進化および現代の観客に対する関連性を示しています。

教育機関は魚拓を学際的な教育ツールとして活用しています。東京海洋大学や史跡・水族館などは、学生や訪問者が自分自身の魚印刷を作成するワークショップを開催しています。これらの活動は、魚の解剖、海洋保護、生物多様性の重要性についての理解を深めます。魚拓を作成する実践的なプロセスに参加することで、教育者は芸術と科学のギャップを埋め、学習をインタラクティブで記憶に残るものにすることができます。

日本および海外の大学や美術学校も、魚拓をカリキュラムに組み入れています。たとえば、東北芸術工科大学では、魚拓を含む伝統的な日本の版画技法を探求するコースを提供しており、文化遺産と現代アートの広範な研究の一部として位置づけられています。これらのプログラムは学生に、実践の背後にある技術的スキルと文化的文脈への感謝を奨励するとともに、革新や異文化間の対話を刺激しています。

さらに、魚拓は地域社会の Outreach、エンゲージメントイニシアチブにも使用されています。博物館や教育センターは、地元のアーティストや漁師と協力して、デモンストレーションや公共ワークショップを実施し、伝統を保存し、次世代に伝えています。これらの取り組みは、日本の文化遺産を祝うだけでなく、環境意識や保護活動を促進します。

博物館や教育機関における魚拓の存在を通じて、魚拓は芸術、科学、文化の架け橋として機能し続け、その関連性を保ち、自然界と伝統的な工芸品への感謝を刺激し続けています。

技術の進歩:デジタル魚拓と保存

魚拓は、特にデジタル画像および保存技術の進歩により、近年大きな変革を遂げています。19世紀中頃に漁師の捕獲物を記録する方法として開発された魚拓は、魚に直接インクを塗り、それを紙または布に押し付けることが基本です。このアナログプロセスは触覚的な真実性が重視されていますが、デジタル技術の統合により、独自の印刷物を保存するための創造的な可能性が拡がっています。

デジタル魚拓は、高解像度のスキャナーやカメラを使用して魚の詳細な画像を捉え、それをグラフィックデザインソフトウェアで操作できます。このアプローチにより、アーティストは伝統的な方法では不可能な形で色、レイヤリング、構成に挑戦することができます。デジタルツールはまた、物理的な標本がなくても魚拓印刷を作成できるようにし、特に希少または絶滅危惧種の文書化に重要です。デジタルアーカイブを利用することで、アーティストや研究者は世界中に魚拓作品を共有し、国境を越えた協力や教育を促進できます。

魚拓の保存も技術革新の恩恵を受けています。伝統的な印刷物はデリケートな和紙で作られ、色あせ、破れ、環境的な損害を受けやすいです。デジタル化は、これらの作品の恒久的な記録を作成する手段を提供し、将来の世代のために長寿とアクセスを確保します。日本国内外の博物館や文化機関は、自らの魚拓コレクションをデジタル化し、オンラインデータベースやバーチャル展示を通じて提供するようになっています。これは単に芸術形式を保護するだけでなく、公衆の関与と評価を広げます。

- 東京国立西洋美術館やその他の主要な日本の博物館は、魚拓の保存戦略にデジタルアーカイブを組み入れて、物理的な面とデジタルな面の両方を保存する重要性を認識しています。

- 日本魚拓協会(Nihon Gyotaku Kyokai)などの組織は、伝統的な技術と現代的な技術を融合させるアーティスト向けの教育およびアウトリーチのためにデジタルツールの使用を促進しています。

2025年に向けて、デジタル技術と魚拓の融合が、アートの関連性とアクセスの向上をさらに促進することが期待されています。画像解析に人工知能や機械学習が統合される中で、魚拓印刷からの自動的な種の特定や生態データの抽出が期待され、芸術的および科学的な取り組みを支援します。これらの進展により、魚拓は文化的遺産と現代の革新の架け橋として、動的で進化する実践として残り続けるでしょう。

魚印刷の環境的および保全的側面

魚拓は、漁業の成果を記録する実用的な方法から、称賛される芸術的および教育的な実践へと進化しました。その環境的および保全的な側面は、持続可能な漁業や海洋生物多様性に対する世界的な意識の高まりとともに、ますます認識されています。歴史的に、魚拓は新鮮な魚の体に直接インクを塗り、それを紙や布に押し付けて詳細な印象を作成する方法でした。このプロセスは元々実際の魚の使用を必要としましたが、現代の実践者や教育者たちは、エコロジカルな影響を最小限に抑えるために技法を調整しています。

魚拓の実践において重要な環境的考慮事項の一つは、魚の調達です。現代の実践では、多くのアーティストがすでに消費のために捕獲された魚を使用しており、印刷プロセスが過剰な漁獲や海洋生物への無駄な損害をもたらさないことを確保しています。一部のアーティストや機関は、再利用可能な型やシリコンレプリカを使用することを採用し、新鮮な標本を必要とせずに繰り返し印刷できるようにしています。このアプローチは、アートの目的で野生の魚を捕獲する需要を減らし、絶滅危惧種や保護種についての意識を高めることで保全をサポートします。

魚拓はまた、海洋保護を促進する貴重な教育ツールとして機能します。日本国内外の博物館、水族館、環境組織は、アウトリーチプログラムに魚拓ワークショップを組み入れています。これらのワークショップでは、持続可能な漁業の重要性、種の識別、およびさまざまな魚の生態的役割を強調することがよくあります。参加者が実践的なアート制作に関わることによって、魚拓は水生生物多様性と海洋生息地を保護する必要性に対する深い評価を促進します。たとえば、東京動物園協会や同様の組織は、魚拓を通じて訪問者に保全メッセージや地元の海洋生物とつながる機会を提供しています。

- 魚拓は特定の地域における魚種の存在とサイズを記録し、非公式な記録を提供することができ、シチズンサイエンスや地元の保全活動を支援することができます。

- アーティストや教育者は一般的に、キャッチ制限を尊重し、絶滅の危機にある種を避けることの重要性を強調し、責任ある漁業倫理を強化します。

- 一部の魚拓展示やプロジェクトは、海洋研究機関と連携して魚の個体数減少と人間の活動が海洋生態系に与える影響についての意識を高めます。

魚拓が世界中で人気を博し続ける中で、その環境的および保全的側面はその実践にとってますます重要な部分となる可能性があります。芸術、科学、環境保護を融合することで、魚拓は独特の文化的伝統を保存するだけでなく、自然界との持続可能な相互作用についての継続的な対話に貢献します。

グローバルな普及:日本を超えた魚拓の影響

魚拓は、19世紀日本で漁師の捕獲物を記録する実用的な方法としての起源から、世界的に認知される芸術形態へと進化しました。その日本を超えた普及は、20世紀後半に日本文化や版画技術への国際的な関心が高まるにつれて本格化しました。今日、魚拓は世界中で実践され、展示されており、各大陸のアーティスト、教育者、海洋生物学者に影響を与えています。

魚拓のグローバルな普及にはいくつかの要因が寄与しています。日本の移住者や文化交流プログラムがこの技法を新しい観客に紹介し、旅行するアーティストや展示がこの実践をさらに広めました。アメリカでは、魚拓は特に漁業の伝統が強い沿岸地域で、アーティストや科学者の間で人気を得ました。スミソニアン・インスティテューションやモントレー湾水族館などの博物館や水族館は、教育プログラムや展示で魚拓を紹介し、その芸術と科学的記録としての二重の価値を強調しています。

魚拓の影響は、芸術と科学の架け橋としての役割に明らかです。海洋生物学者や教育者は、魚の解剖、生物多様性、保護について教えるために魚拓を使用し、この技法は環境教育にとって貴重なツールとなっています。アメリカの国家海洋大気庁(NOAA)などの機関は、アウトリーチ活動に魚拓を組み入れ、海洋生物や日本の伝統文化への感謝を育んでいます。

日本以外のアーティストたちは、地元の文脈に合わせて魚拓を適応させ、異なる種、材料、スタイルを試験しています。ヨーロッパ、オーストラリア、南アメリカでは、地元のアート機関や環境グループと協力して、魚拓のワークショップや展示がますます一般的になっています。この技法のアクセスの良さは、最小限の設備を必要とし、自然の標本に直接関与できるため、アマチュアやプロのアーティストの間でも人気を博しています。

魚拓の世界的な普及は、実践を専念した国際的なネットワークや団体の形成をも促進しています。これらのコミュニティは、技術、アイデア、文化的視点の交流を促進し、魚拓が進化し続ける一方で、その日本の根を尊重することを保証します。2025年時点で、魚拓は文化的な境界を超え新しい世代をインスパイアする伝統的な芸術の永続的な力の証として存在しています。

市場動向と一般の関心:成長と予測

魚拓は、文化的感謝、環境意識、体験的かつ持続可能な芸術形式の人気の高まりにより、世界的な関心が著しく再浮上しています。2025年時点での市場動向は、魚拓が釣り人や海洋生物学者のニッチな実践から、広範な芸術的および教育的運動へと進化していることを示しています。

日本では、魚拓は漁師が捕獲物を記録する方法に密接に結びついていますが、現代のアーティストや教育者にも受け入れられています。東京国立博物館のような博物館や文化機関は、魚拓の展示を行い、その歴史的かつ芸術的な重要性を強調しています。この制度的な支持は、ワークショップやデモンストレーションへの公衆の関心と参加を増加させ、国内外で提供されています。

国際的には、アートスクール、環境団体、海洋研究センターによって魚拓の普及が進められています。たとえば、アメリカのスミソニアン・インスティテューションは、海洋保護や生物多様性認識を促進するために教育プログラムに魚拓を組み入れています。このような取り組みは、魚拓を環境教育のツールとして位置付けるのに寄与し、持続可能性と自然に基づく学習の広範なトレンドと一致しています。

魚拓アートや関連材料の商業市場も拡大しています。アートサプライ会社や専門小売店は、伝統的なインクや和紙、教材の需要が高まっていると報告しています。オンラインプラットフォームやソーシャルメディアは魚拓の可視性を高め、アーティストが世界的なオーディエンスに自らの作品を販売したり、virtualワークショップを提供したりすることを可能にしています。このデジタル拡張は続くと予測され、2025年以降も実践者や魚拓関連製品の市場価値が堅実に成長すると見込まれています。

- 環境に優しい手作りのアート形式への関心が高まる中で、若い世代の間で魚拓の人気が高まっています。

- アーティストと海洋保護グループの協力は、科学コミュニケーションや市民科学プロジェクトにおける新しい応用を促進しています。

- 国際的なアートフェスティバルや文化交流プログラムがますます魚拓を取り入れ、その国際的なプロファイルをさらに高めています。

今後、魚拓市場は教育カリキュラムへの統合、観光活動の増加、アート体験のデジタル化の進行によって利益を得ると予測されています。伝統的な工芸や環境保護への公衆の関心が高まる中で、魚拓は2025年以降も活気に満ちた進化する芸術形式として位置付けられています。

将来の展望:持続可能性、新しいメディア、進化する実践

魚拓、伝統的な日本の魚印刷芸術の未来は、持続可能性、技術革新、そして進化する芸術的実践の間にダイナミックな相互作用があることを反映しています。世界中で環境意識が高まる中で、実践者や機関は持続可能な調達や倫理的な配慮にますます焦点を当てています。多くの現代の魚拓アーティストは、責任を持って捕獲された魚や、もともと消費のために捕獲された魚、あるいはシリコンレプリカからの印刷を行い、海洋生物に不必要な損害を与えないようにしています。この変化は、アメリカ国立海洋大気庁(NOAA)や国際連合食糧農業機関(FAO)などの組織によって促進される持続可能な漁業管理と海洋生物多様性の保護への広範な保全努力と一致しています。

技術の進歩も魚拓の未来を形作っています。デジタルメディアや高解像度のスキャンにより、アーティストは物理的な魚や伝統的な材料がなくても作品を保存、再現、共有できるようになっています。このデジタルトランスフォーメーションは、魚拓のアクセス性を広げるだけでなく、インタラクティブなオンライン展示や拡張現実の体験など、新しい形式の創造的表現を可能にします。英国博物館やメトロポリタン美術館などの博物館や文化機関は、魚拓コレクションのデジタル化を進め、世界中の人々に提供し、異文化間の感謝を促進しています。

魚拓コミュニティ内での進化する実践は、伝統と革新の融合を反映しています。あるアーティストは古典的な直接印刷法に専念し続ける一方、別のアーティストは絵画、写真、デジタル操作を取り入れた混合メディアで試行しています。教育プログラムやワークショップは、地域の漁業や環境グループによって支援され、新しい世代に魚拓を紹介し、その芸術的価値と海洋教育の役割を強調しています。この教育的な側面は、魚拓を通じて子供たちに魚種や解剖、海洋保護の重要性を教えるために、特に日本で重要です。文部科学省(MEXT)の教育使命を反映しています。

今後2025年以降、魚拓は活気に満ちた進化する芸術形式であり続けることが期待されています。持続可能性、新しいメディア、教育へのアウトリーチの統合は、その現代社会での関連性を確保し、その深い文化的ルーツが世界中のアーティストや観客をインスパイアし続けることを保証します。

出典と参考文献

- 日本財団

- 日本観光協会

- スミソニアン・インスティテューション

- 東京国立博物館

- 東京国立近代美術館

- 東京海洋公園

- 東北芸術工科大学

- モントレー湾水族館

- アメリカ国立海洋大気庁(NOAA)

- 国際連合食糧農業機関(FAO)

- メトロポリタン美術館

- 文部科学省(MEXT)